O ontem dos corpos femininos: histórias compartilháveis?

- Paula Franco

- 24 de nov. de 2021

- 6 min de leitura

Atualizado: 18 de mai. de 2022

Com a recente ascensão do grupo fundamentalista islâmico Talibã, no Afeganistão, abriu-se uma janela de discussão a respeito da situação das mulheres afegãs e do risco que seus corpos, suas vidas e seus destinos passavam a correr com a mudança política. Em um primeiro momento, a mobilização nas redes digitais mirou, sobretudo, a denúncia da ameaça sobre elas – foram compartilhadas notícias sobre a despedida de muitas estudantes da universidade, já que o espaço acadêmico possivelmente seria interditado às mulheres –, assim como imagens de muros com propagandas de roupas e artigos femininos nas quais figuravam modelos de aparência extremamente ocidental sendo cobertos com tinta. Os argumentos mais comuns que justificavam o debate giravam em torno da possibilidade de meninas e mulheres daquele país serem submetidas ao “casamento” compulsório com dirigentes do Talibã. Não demorou até que as denúncias fossem alvo de críticas que apontavam para o risco de análises islamofóbicas: ao mirar o perigo de um grupo extremista, violento e fundamentalista calcado nos saberes patriarcais, atingiam, na verdade, a cultura islâmica. Nesse cenário, citações da filósofa feminista Simone de Beauvoir tornaram-se comuns: o que restava de importante naquele debate seria, afinal, reconhecer – e não esquecer – que “basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados”.

O acontecimento, de meados de agosto, coincidiu com a notícia sobre a condenação penal de dois agentes do Estado argentino atuantes durante a última ditadura no país (1976-1983). Ambos já haviam sido julgados em processos a respeito das violências cometidas no passado sob o manto aparentemente intocável do Estado Nacional. Mas, agora, foram considerados culpados por um crime que até então não havia sido qualificado pela Justiça argentina de forma autônoma nos casos relacionados à Escola de Mecânica Armada (ESMA): delitos sexuais.

O processo baseou-se nas denúncias de três mulheres mantidas sequestradas pelas forças de segurança da Argentina entre os anos de 1977 e 1978 na ESMA. Seus relatos informam sobre como foram mantidas sob total domínio de seus algozes, que decidiram sobre suas vidas e seus corpos como bem entendiam. Assim, enquanto estavam sequestradas e sem nenhuma possibilidade de resistência, foram alvo de violências sexuais diversas e sistemáticas, pelos agentes e também por familiares destes, dentro e fora da ESMA. Apesar de se tratar de crimes ocorridos no final dos anos 1970 e de os julgamentos acerca de torturadores e demais repressores argentinos considerados pela Mega Causa ESMA – um processo judicial que reúne um grande volume de investigações sobre crimes ocorridos no interior da Escola durante a ditadura argentina – terem início a partir dos anos 1990, apenas em 2021 o julgamento referido chegou à sentença após um longo caminho iniciado ainda durante a ditadura, quando os primeiros relatos sobre delitos sexuais vieram à tona, ainda que sem chamar atenção suficiente para basear autonomamente um processo judicial.

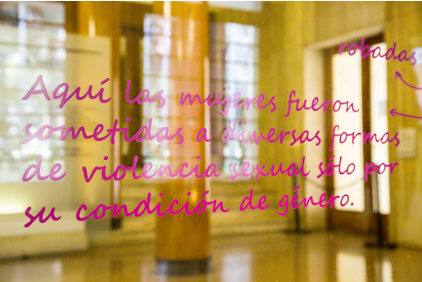

Imagens da exposição Ser mujer en la ESMA no Museu Sítio de Memória Esma. Reprodução.

Silvia Labayrú é uma das três atingidas consideradas na denúncia. Após a sentença, ela relatou que já havia contado sobre seu caso durante os trabalhos da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (CONADEP), que funcionou entre 1983 e 1984. Foi, contudo, apenas em 2014, após um complexo itinerário judicial, que a denúncia pôde se tornar um processo dedicado a tratar dos delitos sexuais cometidos na ESMA entendidos em sua especificidade, sem serem enquadrados como tortura, mas ganhando tons de uma violência de contornos singulares.

O lapso temporal que separa as primeiras denúncias do julgamento precisa ser entendido em um cenário de interdição da fala e da escuta sobre esses crimes. Na abertura do livro argentino Putas y Guerrilleras (2014), escrito por uma das autoras e sobrevivente da ditadura Miriam Lewin, está o relato sobre sua participação em um programa de TV anos depois de sua saída da prisão, quando foi interpelada em rede nacional se havia “saído” com “Tigre” Acosta (um dos condenados na causa sentenciada agora em 2021). Naquele momento, imperava a desconfiança sobre sobreviventes dos chamados campos de concentração da ditadura – algo muito recorrente na Argentina. A escolha dessa passagem de sua vida para abordar a questão central do livro colocava o tema em seu justo ponto nevrálgico: a violência sexual que atingiu as mulheres sequestradas foi alvo de desconfianças que recaíram sobre elas mesmas e que vinham de todas as partes, da sociedade em geral, dos setores conservadores ou progressistas, da família e da justiça. Nesse cenário, há pelo menos dois movimentos de vitimização: o primeiro, quando os corpos femininos são entendidos como territórios de guerra que são batalhados, invadidos e conquistados e o segundo – a revitimização –, quando as donas desses corpos transformam o trauma em palavra e recorrentemente são questionadas e colocadas em dúvida. Tal cenário, contudo, não é pontualmente localizado no tempo e no espaço: é, ao contrário, uma constante na história, um ontem sem fim. Ontem, porque se repete geração a geração; ontem, porque as vítimas continuam carregando o trauma do acontecimento.

Um pouco antes do lançamento do livro, em 2013, o Brasil vivia o fenômeno das comissões da verdade, que causou um impacto considerável nas concepções gerais sobre o passado da ditadura. Naquele ano, a Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva”, de São Paulo, em parceria com a Comissão Nacional da Verdade, promovera a audiência pública Verdade e Gênero. O evento foi aberto pelo contundente relato da militante feminista e de direitos humanos e também sobrevivente da repressão ditatorial Maria Amélia de Almeida Teles, que compartilhou com o público a reflexão sobre uma de suas vivências durante a prisão política que nunca havia vindo à tona: “Eu acho que a violência sexual nós sempre omitimos. Nós mesmas, as sobreviventes, deixamos a violência sexual como algo secundário”. Ela, que sempre foi a imagem da luta por memória, verdade e justiça, refletia naquele momento como essa vivência esteve submersa, passando ao largo do que se encarava como importante de ser denunciado.

Apesar da ponderação assertiva de Amelinha, aqui no Brasil também houve denúncias formalizadas ainda durante a ditadura, como no caso de Inês Etienne Romeu e seu dossiê sobre a clandestina Casa da Morte de Petrópolis, de onde saiu como única sobrevivente e pôde relatar não apenas a identificação do local, como também os estupros e outras modalidades de violência que sofreu enquanto esteve ali. Não se trata, todavia, da maioria: muitas histórias se aproximam mais da realidade da menina que aos dezesseis anos foi estuprada por agentes do DOI-CODI quando visitava os pais presos no local – experiência que não relatou por pelo menos quatro décadas com receio de não ser levada a sério – ou da mulher presa em razão da militância do pai e que também não relatou o estupro sofrido por não tê-lo entendido por muitos anos como abuso sexual. O episódio era minimizado por não estar entre o que classicamente se entende como tortura (pau de arara, cadeira do dragão etc.). Ambos os casos foram relatados em relatórios de comissões da verdade.

O silêncio que marca as décadas decorrentes entre o fim da ditadura e a sentença da Justiça argentina referente a esse tipo de delito pode ser traduzido em muitas imagens: a imagem da sobrevivente argentina que relata a violência que a acometeu diante de um tribunal que parece não ouvi-la; a imagem da silhueta feminina frente a duas sombras masculinas que a manipulam como um objeto, ilustrada na série La memoria de los cuerpos; a imagem de um parlamentar brasileiro que diz para outra parlamentar que não a estupra porque ela não merece; a imagem de um pênis gigante com as cores da bandeira nacional brasileira sendo carregado como objeto de admiração-celebração, mas também como arma que anuncia um ontem sem fim das ameaças patriarcais. Aqui, um parêntese se faz necessário: ainda que o objeto tenha tido origem em um deboche, o fato de ter sido aceito e defendido nos diz sobre o uso e significado que o elemento assumiu naquele espaço. De forma paradoxal, essa sucessão de cenários aparentemente distópicos também informa sobre a urgência da denúncia sobre o ocorrido ontem e hoje.

La memoria de los cuerpos. Reprodução Canal Encuentro

A ideia sobre um passado que se conclui, que tem um ponto de chegada demarcado e que transita para outro tempo – um presente que se difere dos tempos de outrora – pode ser atrativa. É como se um sentido de pacificação imperasse quando demarcadas as fronteiras do tempo: passado hermético, fechado, concluído; presente sendo vivido como outro momento histórico e com outras possibilidades; futuro aberto como uma vitrine infinita de opções. A imagem pode parecer conciliadora, mas não corresponde ao cenário político, marcado por conflitos que atravessam as temporalidades e somam camadas de passado que colorem a atualidade em um matiz infinito e complexo de tonalidades. O ontem sem fim: sem fim para o trauma, sem fim para a possibilidade de revisitá-lo e enxergar nele novos sentidos, sem fim para o desejo de mudança. É por essa estrada infinita – tanto para trás como para frente – que essa coluna viajará, pelos caminhos complexos da História política de uma América Latina que vive o agora desde um ontem longínquo.

Créditos da imagem destacada: Argentinos celebram a sentença de prisão perpétua para repressores. Reprodução.

Comments